“따뜻하고 ‘정’과 ‘미소’가 가득한 곳으로, 직접 만든 김치와 만두로 맛을 낸 평양 전통식 김치만두 전골 가게.”

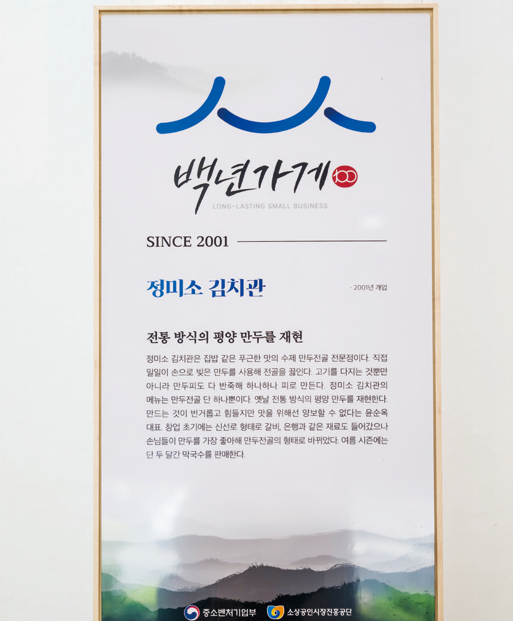

중소벤처기업부가 이 집을 ‘백년가게’로 인증하며 소개한 말이다.

‘김치부심’ 하나로 만두의 전설을 써 내려가는 김치만두 가게를 찾았다.

흔히 하는 말로 “생거(生居) 진천, 사거(死居) 용인(살아서는 진천이 좋고, 죽어서는 용인이 좋다)”이라고 했다. 이제는 생거도 용인이 꼽힌다.

살기 좋은 도시를 꼽을 때 늘 용인이 들어가다시피 하기 때문이다. 남부 용인은 경기도의 핵심 도시다.

하지만 ‘정미소 김치관’으로 가는 길에 용인이 여전히

옛 농촌 문화가 남아 있는 지역이라는 사실을 실감한다. 길은 구불구불하고, 산과 들이 보인다.

굽이를 몇 번 도니 식당이 나타난다.

“옛날엔 정말로 정미소였어요.(웃음)”

이 식당을 찾아가려고 검색하면 진짜 쌀을 도정하는 정미소가 나온다.

그래서 ‘정미소 김치관’이라고 입력해야 한다.

“식당을 하려고 오래된 이 정미소 건물을 샀어요. 낡았으니 다 허물고 새로 지으려 했는데, 정미소 밖에 원래 주인이던 아주머니가 자꾸 와서

물끄러미 바라보며 눈물을 뚝뚝 흘리시는 거예요. 조상 대대로 정미소를 하셨답니다. 당신의 흔적이 남아 있는, 집 안에 켜켜이 쌓인 기억 같은 것이 있었겠지요.

많이 아쉬워하더군요.”

왜 만둣집 상호가 ‘정미소 김치관’일까?

그래서 식당을 만들되 이곳의 역사를 남겨두어야겠다고 생각했다. 결국 이름에 ‘정미소’ 세 글자가 들어갔다. 가게 안에는

개조하기 전 옛 정미소 사진이 걸려 있다. 이처럼 역사는 사람의 배려로 이어진다. 오래된 것이라고 다 허물어버리는 세상에 옛 흔적을 사랑하는 사람, 바로 정미소 김치관 주인 윤순옥(68) 대표다.

정미소 김치관은 1990년대 후반에 기획해서 만든 식당이다. 20여 년을 훌쩍 넘어 노포 반열에 들어간 이곳은 중소기업벤처부에서 인증하는 ‘백년가게’에도 이름을 올렸다.

이 집은 만두 하나, 그것도 순한국식 손만두로 이름을 얻었다. 광고 한줄 하지 않았으며, 지금은 길이 번듯하고 왕래도 많아진 지역이지만 개업 당시만 해도 농촌에 가까웠다. 지나가던 사람

한둘이 왔다가 입소문을 냈고, 차츰 지역에서 알려졌다. TV프로그램에 요란하게 소개되지 않았고, 신문 취재도 거의 거절했다.

“경기도에서 나온다니까 오시라고는 했어요. 자랑할 게 없어요. 만두 하나 빚는 가게인데….”

진짜로 만두 하나만 빚는다. 개업 이래 쭉 그래왔다.

“만두 하나 잘 빚기도 어려워요. 새벽에 나와 만두소부터 만들어요. 요즘은 사람 구하기도 어려워 오래 일해온 아주머니와 제가 하루에 팔 만큼만 만두를 빚어요.”

알고 보니, 만두의 이력이 있다. 시어머니가 평양 사람이다. 시집와 빚은 만두가 너무도 맛있어 팔 궁리까지 하게 됐다. 이런 거 있지 않은가. 아주 맛있는 음식을 먹으면 남에게도

주고 싶은 마음. ‘이걸 팔면 아주 인기 있을 거야’ 하는 마음.

소박하지만 그런 생각으로 빚은 만두다.

만두는 북쪽 사람들의 핵심 식량이다. 겨울 음식이기도 하다.

이북 사람들이 만두를 좋아하는 이유가 있다. 이북 사람들은

겨울이 되면 돼지를 잡고 김치를 장만해서 만두를 빚는다. 아주 많이 빚어서 처마에 매달거나 창고에 두면 저절로 언다. 그걸 항아리 등에 넣어두면 자연 냉동고라 겨우내 끼니를 해결

할 음식이 된다. 정미소 김치관은 맛으로 소문난 지 오래라 손님이 늘고, 한 냄비 먹고는 추가로 꼭 싸가는 사람이 많아지면서 사람 손만으로는 못 만들어 기계의 힘을 빌리기는 한다. 그래도 모든 과정은 거의 손이다.

그런데 왜 상호가 만둣집이 아니고 ‘김치관’인가. 정미소는 가게의 근원을 알리는 접두어고. 그건 이 집 김치를 먹어보면서 자연스럽게 풀렸다. 시원한 옛날 김치 맛이다.

“김치가 우리 음식의 기본이잖아요. 그거 하나는 놓지 않겠다고 생각했어요. 긴 세월 동안 지킨 약속이라고 생각해요. 내가 먹어서 맛없는 김치는 만들지 않겠다는 거죠.”

속 편한 만두 맛은 시어머니가

전수해준 이북식 김치가 근원

김치는 좋은 배추를 미리 확보하고 고춧가루는 물론, 전부 국산 재료로 장만해 보통 수천 포기를 담근다. 엄청난 일이다. 좋은 배추를 찾는 일, 고춧가루 보는 이야기가 오래 이어졌다.

충청도의 좋은 농부를 만나 오랜 인연으로 배추를 공급받는 사연도 들려주었다. 한번 인연을 맺으면 끝까지 믿는 것이다. 윤 대표는 그게 식당이 잘된 이유라고 생각한다. 만두에 김치가 들어가니

허투루 만들 수 없었다고 한다. 시어머니의 기억과 손끝에서 시작된 만두가 용인에서 계속됐고, 그게 정미소 자리에서 ‘김치관’이라는 이름으로 팔린다.

역사란 이런 것이다. 이북 김치가 근본이니 젓갈을 거의 쓰지 않고 시원하게 담가야 한다. 김치를 담가봤으면 알겠지만, 양념을 덜 넣고 시원하게 담그기가 더 어렵다. 잘 무르고 빨리 시어지기 때문이다.

박찬일

누군가는 ‘글 쓰는 셰프’라고 하지만 본인은 ‘주방장’이라는 말을 가장 아낀다.

오래된 식당을 찾아다니며 주인장들의 생생한 증언과 장사 철학을 글로 쓰며 사회·문화적으로 노포의 가치를 알리는 데 일조했다.

저서로는 <백년식당>, <노포의 장사법> 등이 있고 <수요 미식회> 등 주요 방송에 출연해왔다.

“어머니 솜씨대로 해보는 거예요. 우리 집은 김치와 만두 하나는 진짜라고 생각해요.”

1990년대, 2000년대에는 고깃집이 유행했다. 이 자리에서 고깃집을 했더라면 돈을 많이 벌었겠지만, 손 많이 가고 고집스레 만드는 김치만두 전골만으로도 윤 대표는 행복하다.

시원하게 숙성된 김치를 넣어서인지 먹고 나면 속이 편하다.

국물도 잔재주 없이 잘 우려낸 깔끔한 맛이다. 사진을 찍어야 한다는 말에 윤 대표는 잠시 머뭇거렸다.

얼굴이 탔다는 거다. 골프라도 치셨냐고 물으려던 참이었다.

“여기서 쓰는 채소는 제가 거의 농사지어요.”

그는 김치 전문가이기도 하다. 강의도 나가고 바쁘다. 그가 정말 나중에 하고 싶은 건 김치박물관을 세우는 것이다.

“김치가 우리 역사의 상징인데 너무 홀대받고 있어요. 수입 김치도 많고요. 김치는 지켜야 한다고 생각해요. 김치박물관 하나는 남기고 싶어요.”

실제로 기획이 다 됐고, 부지 확보를 하고 있다. 개인이 만드는 김치박물관이라. 경기도의, 대한민국의 명물이 되지 싶다. 추진력 강한 윤 대표라면 가능한 일 같다.