일제강점기 대한독립의군부 부주석, 임시정부

국무위원, 한국독립당 부위원장 등을 역임한

독립운동가이자 정치사상가이며 정치·경제·교육의

균등을 골자로 한 삼균주의를 제창하여 임시정부

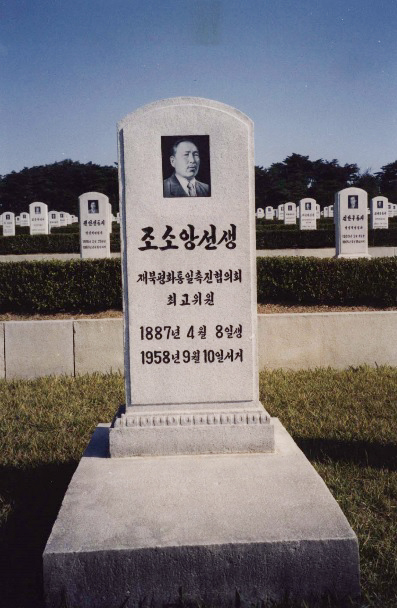

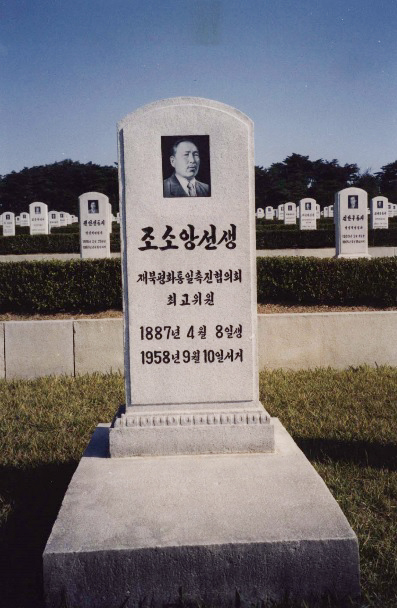

정강정책의 바탕으로 삼은 인물, 바로 조소앙(趙素昻, 1887. 4. 10.~1958. 9. 10.) 선생이다.

그는 임시정부의 외교부장으로 한국이 카이로선언과

포츠담선언을 통해 독립을 보장받는 데 큰 역할을

하기도 했다.

정리. 편집실

참고. 공훈전자사료관, 한국민족문화대백과사전

-

적극적인 항일운동과 대동단결선언

일찍 개화파가 된 맏형 조용하의 영향으로 개화와 서양 지식에 일찍 눈을 뜬 조소앙 선생은 1902년 성균관에 최연소자로 입학할 만큼 수학능력이 뛰어났다. 성균관 수료 후 황실유학생에 선발되어 도일 도쿄부립제일중학교(東京府立第一中學校)에 입학한 선생은 학생 때부터 일제의 만행을 비판하고 행동하는 데 두려움이 없었다. 1910년 한국이 일제에 강제 합병되자 ‘한일합방성토문’ 등을 작성하여 비상대회의 비밀 소집을 도모하다 왜경에 발각되어 구금당하기도 했고, 1912년에는 항일운동의 발판을 마련하고자 중국으로 망명하려고 했지만 실패하고 체포되기도 했다.

이후 북경을 거쳐 상해로 망명한 선생은 박달학원(博達學院)이라는 교육기관을 개편·창설하여 청년 혁명가들을 육성하고 종교를 통해 국내외 동포를 하나로 결집하기 위해 ‘육성교(六聖敎)’1 라는 구국종교를 만들기에 이른다. 이 같은 사상을 바탕으로 선생은 1917년 7월에 상해에서 ‘대동단결선언(大同團結宣言)’을 신규식·박은식·신채호 등 14명의 명의로 발표하고 각계 인사에게 발송했다. 이 선언문은 주권재민2 과 대동사상에 기초한 선구적인 독립선언이었다.

-

조소앙 선생 / 출처 : 보훈후 공훈록

조소앙 선생 / 출처 : 보훈후 공훈록

1 단군의 독립사상, 석가의 자비제중(慈悲濟衆), 공자의 충서일관(忠恕一貫), 소크라테스의 지덕합치(知德合致), 예수 그리스도의 애인여기(愛人如己), 마호메트의 신행필용(信行必勇)을 연결하여 육성일체화(六聖一體化) 시키고자 한 것

2 나라의 권력이 국민에게 있음

-

대한민국 임시정부의 근간이 된 삼균주의

선생의 일생에 있어 ‘삼균주의’를 빼놓을 수 없다. 삼균이란 개인 간·민족 간·국가 간 균등을 말하고, 정치적 균등·경제적 균등·교육적 균등을 의미한다. 국내의 모든 권력과 부가 일제에 의해 독점된 현실에서 한민족의 고유한 역사적 전통에 의한 민족의 활로를 추구하였다. 선생의 삼균주의는 1931년 4월 임시정부 차원에서 처음 개진되었다. 삼균주의 이론 체계를 정립한 임시정부의 <대외선언>을 재중독립운동자 전원에게 배포하였으며, 5월에는 남경에서 개최된 중국 국민당정부의 국민회의에 제출하였다. 1941년 임시정부는 삼균주의에 입각한 대한민국건국강령을 공표하였다.

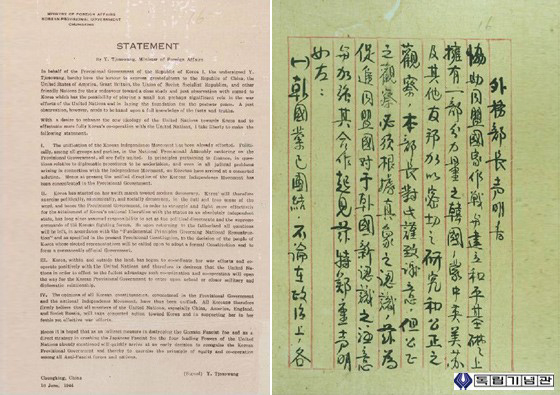

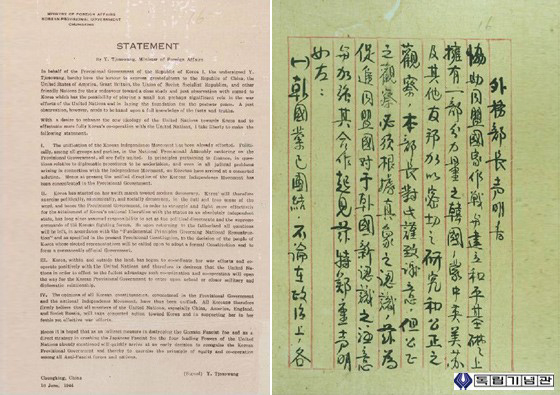

독립을 위한 외교활동 그리고 광복 후의 강제 납북

무엇보다도 선생의 두드러진 활약은 중·미·영 등의 연합국을 상대로 한 외교활동이었다. 한국 독립운동에 물질적 지원과 임시정부 승인을 위해 중국정부에는 보다 구체적인 지지를 요구하는 한편, 미·영 등 연합국에는 임시정부 승인을 끈질기게 요구하였다. 이러한 노력 끝에 1943년 ‘카이로선언’과 1945년 ‘포츠담선언’에서 독립을 보장받은 것은 외교활동의 큰 실적이었다.

한편, 광복 후 종래의 단정 반대를 철회하며 총선거에 출마한 선생은 1950년 5월 30일 제2회 총선거에 서울 성북구에 출마하여 전국 최고 득표(34,035표)로 당선되었다. 이를 통해 새로운 기회를 맞이하는 듯했으나, 6·25전쟁으로 서울에서 강제 납북되고 만다. 납북된 선생은 전쟁 아래에서 가혹한 생활을 견뎌야 했고, 전후는 박헌영(朴憲永) 의 숙청 등 정치적 사건 때마다 시류에 휩쓸려야 했다.

1958년 9월 10일 선생은 임종에 즈음하여 “삼균주의 노선의 계승자도 보지 못하고 갈 것 같아 못내 아쉽구나”, “독립과 통일의 제단에 나를 바쳤다고 후세에 전해다오”라고 말했다고 전해진다. 선생은 이때 순국하여 평양 남쪽 애국지사 묘역에 고이 잠들어 있다. 정부에서는 선생의 공훈을 기려 1989년 건국훈장 대한민국장을 추서했다.

조소앙 선생은 한국 독립운동에

물질적인 지원과

임시정부 승인을 위해 중국정부에는

보다 구체적인 지지를 요구하는 한편,

미·영 등 연합국에는

임시정부 승인을 끈질기게

요구하였다. 이러한 노력 끝에

1943년 ‘카이로선언’과

1945년 ‘포츠담선언’에서

독립을 보장받은 것은

외교활동의 큰 실적이었다.

-

북한 애국열사 조소앙 묘사진

북한 애국열사 조소앙 묘사진

조소앙 선생이 대한민국 임시정부 외교부장을

조소앙 선생이 대한민국 임시정부 외교부장을

역임할 때 작성한 성명서(1944. 6. 10.) / 출처 : 독립기념관

조소앙 선생 / 출처 : 보훈후 공훈록

조소앙 선생 / 출처 : 보훈후 공훈록 북한 애국열사 조소앙 묘사진

북한 애국열사 조소앙 묘사진

조소앙 선생이 대한민국 임시정부 외교부장을

조소앙 선생이 대한민국 임시정부 외교부장을