넷플릭스 오리지널 드라마 ‘오징어 게임’이 화제다. ‘무궁화꽃이 피었습니다’, ‘줄다리기’, ‘구슬치기’ 등등. 전 세계는 지금 한국의 ‘옛 놀이’에 주목하고 있다. 어릴 적 동네 공터나 골목을 수놓았던 놀이의 종류와 규칙 , 그리고 얽힌 이야기 등을 소개한다.

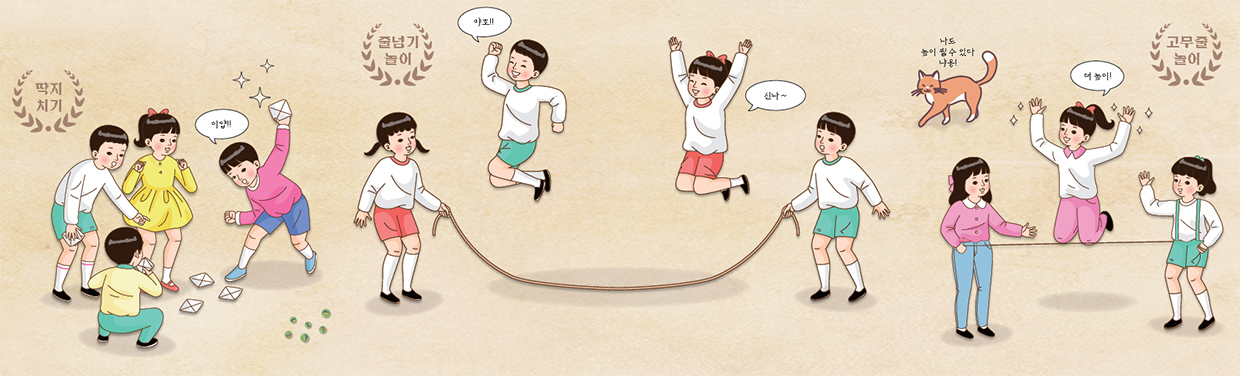

추억의 골목 놀이 시대상을 반영하다 지금처럼 미디어가 흔치 않던 7, 80년대, 그 시절 아이들은 동네 공터나 골목길에 모여 그들만의 유희를 즐겼다. 딱지치기, 구슬치기, 사방치기, 땅따먹기 등등. 학교에서 돌아오면 메고 있던 가방만 겨우 던져 벗어놓은 채 소환된 골목에서 온종일 물 한 모금 마시지 못하고 열과 성을 다했다. 그러다 해가 뉘엿뉘엿 넘어갈 무렵 ‘밥 먹으라’는 엄마의 부름에 마지못해 집으로 돌아가던, ‘술래잡기 고무줄놀이 말뚝박기 망까지 말타기, 놀다 보면 하루는 너무나 짧다’는 어느 유행가의 가사처럼 그 시절 우리는 비싸고 멋진 장난감 하나 없이도 하루를 참 재미있게 보냈다. 빙그레 웃음으로 우리를 맞아 주고 넉넉함으로 그 소란스러움을 품어 주던 길, 작은 일상의 화면들이 켜켜이 쌓인 골목은 언제고 그 시절 그곳으로 우리를 안내하는 추억의 길이다.

개화기 이전에는 비석치기, 죽마놀이, 제기차기, 줄다리기, 질경이 싸움 등등. 나뭇가지와 돌멩이같이 자연에서 구할 수 있는 재료를 활용한 놀이가 많았다. 이후 일제강점기에는 운동장이라는 놀이 공간이 등장했다. 여기에 구슬과 같은 인공적인 놀이도구가 하나둘 생겨났다. 또한 일본의 놀이가 우리 놀이로 변형 및 흡수되기도 했는데 ‘손뼉치기’의 일본식 표현인 ‘쎄쎄쎄’가 이에 해당한다. 6·25 전쟁 이후에는 ‘삼팔선 놀이’가 유행했다. 고무줄놀이에서도 반공 성향의 노래가 불리었는데 ‘무찌르자 공산당’이나 ‘전우의 시체를 넘고 넘어’가 대표적이다. 1988년, 서울올림픽 전후로 보급된 아파트는 놀이 공간을 주차장으로 옮겨갔고, ‘스카이콩콩’과 같이 외래어를 사용한 놀이가 유행했다.

농경문화에서 기원하는 ‘사방치기’와 ‘줄다리기’ 우리 조상에게 농사는 삶의 근본이었다. 농사를 짓기 위해서는 땅이 필요했고, 땅을 일구려면 공동체의 결속은 필수였다. 사방치기와 줄다리기는 바로 이런 농경 문화의 습성에 기인한다. 먼저 사방치기는 일종의 땅따먹기다. 땅에 여덟 개의 칸을 그린 뒤 1단부터 돌을 놓고, 2·3· 6단은 한 발, 4·5·7·8단은 두 발로 밟으며 가다가 던져놓았던 돌을 주워 되돌아 나오는 놀이다. 지역마다 룰이 조금씩 다르다. 1단을 성공하면 다음 단계를 진행하고, 차근차근 단계를 높인뒤 8단까지 먼저 성공한 사람은 땅을 확보할 기회를 얻는다. 목표 지점에 정확하게 돌을 던져놓는 조준 실력과 깨금발로 뛰어다닐 균형감각까지 모두 필요한 이 놀이는 확보한 내 땅에서는 깨금발 대신 두 발로 잠시 쉬는 여유를 부릴 수 있다.

놀이 도구가 간단하고 방법이 다양하며 지역에 따라 여러 이름으로 불린다. 줄다리기는 두 팀이 줄을 잡고 마주 선 뒤 서로 자기편 쪽으로 줄을 끌어당겨 힘을 겨루는 운동 경기다. 줄 이외에 특별한 도구가 필요하지 않고 오직 공동체 구성원 간 화합과 단결로만 겨루는 경기로 우리 조상들은 매년 줄다리기를 하면서 사회적 결속과 연대감을 도모하고 풍농을 기원하며 새로운 농경 주기가 시작되었음을 알렸다. 당나라 봉연(封演)이 쓴 <봉씨문견기(封氏聞見記)>를 살펴보면 줄다리기의 기원이 춘추전국시대 오(吳)와 초(楚)의 싸움에서 유래했다고 전한다. 강을 사이에 두고 싸운다는 의미로 ‘발하(拔河)’라고 불렀으며, 1900년대부터 1920년대까지 줄다리기는 하계 올림픽 정식 종목이기도 했다.

그 시절 화폐이자 권력, ‘구슬치기’와 ‘딱지치기’

주로 남자아이들의 놀이로 통용되던 ‘구슬치기’와 ‘딱지치기’. 그 시절 구슬이나 딱지는 아이들 사이 화폐이자 권력이었다. 하드를 받아먹거나 심부름을 시키는 등, 구슬과 딱지만 두둑하면 늘 추종자들이 따랐다.

구슬치기는 ‘돈치기’라는 엽전을 가지고 하던 놀이와 유사하다. 구멍에 구슬을 넣거나 목표물을 맞혀 상대의 구슬을 따는 방식으로 지방에 따라 ‘알치기’, ‘꼴랑치기’, ‘구슬따기’ 등으로 불린다. 구슬치기는 1869년, ‘라무네’라는 탄산음료 속에 유리로 된 구슬을 넣어 판매한 것이 1897년, 아이들의 놀이 도구로 사용되면서 시작되었다. 당시 일본에서는 딱지치기, 고무줄놀이, 공치기 놀이 등 공장에서 만든 근대식 놀이 기구들이 인기를 끌었는데 1933년경에는 과자가게에서 구슬이 상품으로 판매되기 시작했다. 그러다가 1936년, 딱지와 함께 우리나라에 들어온 구슬치기는 함경북도 경원과 경기도 개성에 일찍 보급되면서 1970년대까지 가장 성행했던 아이들의 겨울철 놀이를 대표했다.

54

‘딱지치기’는 역시 남자아이들이 많이 하는 놀이로, 내 딱지로 땅바닥에 있는 상대의 것을 내리쳐 뒤집는다. 공격이 성공하면 상대의 딱지가 전리품이 되는데 지방에 따라서 ‘땅지치기’, ‘때기치기’, ‘빠치치기’, ‘표치기’ 등 다양하게 불린다.

종이가 귀하던 시절, 딱지는 책 표지나 닥종이를 여러 겹 붙이거나 재래식 헌 장판을 오려 만들었다. 종이가 점차 널리 보급되기 시작한 1940년대부터는 각지게 접어서 만든 딱지가 등장했으며, 해방되고 6·25전쟁을 치른 후에는 두껍고 질긴 종이의 등장으로 접는 딱지가 보편화 된다. 전성기는 1960년대부터 1980년대로 남자아이들에게 최고로 인기가 많은 놀이였다. 딱지치기는 무기인 딱지에 따라 다양한 전략이 존재하며 딱지를 개조하는 재미도 크다.

삼삼오오 모여 재주를 뽐낸 ‘공기놀이’와‘고무줄놀이’

그 시절 여자아이라면 삼삼오오 모여 공기놀이나 고무줄놀이를 해보지 않은 이가 없을 테다. 은하수, 아리랑 등 화려한 손재주의 전설이 전해져 내려오는 공기놀이는 작은 돌 5개를 가지고 일정한 규칙에 따라 던지고 잡거나 받는 놀이다.

1단부터 5단까지 차근차근 단계를 밟아 미션을 수행한 후 마지막 꺾기로 점수를 합산하는 게임. 오래전부터 전국적으로 널리 행해지던 놀이로 경북에서는 짜구받기, 경남에서는 살구받기, 전남에서는 닷짝거리, 평안도에서는 조개질이라고 불렀다. 이는 지역마다 다른 규칙이 적용되는 경우가 많아 시합 전 미리 합의하는 과정이 필요하다. 공기놀이의 유래는 최소한 삼국시대로 거슬러 올라간다. 5세기 중엽에 조성된 ‘집안장천1호분(集安長川一號墳)’ 벽화와 5세기 후반 고구려의 ‘수산리벽화고분(修山里壁畵古墳)’에는 공기를 가지고 놀며 재주를 부리는 모습이 실감 나게 그려져 있으며, 조선 시대 여러 풍속화에서도 공기놀이하는 모습을 흔하게 만날 수 있다.

노래에 맞춰 고무줄을 넘는 고무줄놀이는 편을 나눠 가위바위보를 한 뒤 진 편이 양쪽 끝에서 고무줄을 잡고 이긴 편은 그 사이에서 노래별로 정해진 동작을 취하며 고무줄을 뛴다. 성공하면 다음 단계로 넘어가는데, 단계가 올라갈수록 고무줄 높이가 높아지고 동작도 어려워진다. 우리 조상들은 일찍이 칡넝쿨이나 다양한 식물의 줄기를 활용해 줄을 만들어 뛰는 ‘줄 뛰어넘기’를 즐겼다. 이후 새끼줄을 활용해왔으며, 1920년대 고무줄이 들어오면서 놀이는 새로운 전기를 맞이한다. 탄력 좋은 고무줄의 등장으로 다양한 동작이 가능하게 된 것. 고무줄놀이가 보편화되면서 교과서 속 동요인 ‘산골짝의 다람쥐’를 비롯해 1950년대 한국전쟁을 거치면서 ‘자유의 길’, ‘전우의 시체’ 등의 노래가 고무줄놀이를 하며 널리 불렸다.