수원에서 화성 제부도 가는 길에 사강시장이 있다.

서해의 제철 해산물이 넘쳐나는 이곳에 30년 넘은 횟집 노포가 자리한다.

경기도는 언젠가부터 서울을 둘러싼 내륙처럼 인식되었다. 하지만 워낙 면적이 넓어 바다와 맞닿은 지역도 많다. 인천도 경기도의 일부였고 위로 강화, 아래로 남양으로 이어져 충청도의 해안선과 만난다.

그래서 갯벌이 좋아 온갖 해물이 풍성했다.

“이 가게에서 마산항이 가까워요. 거기서 해물이 많이 들어왔어요. 우리 집이 있는 이 동네는 원래 해산물 공판장이 있었습니다.”

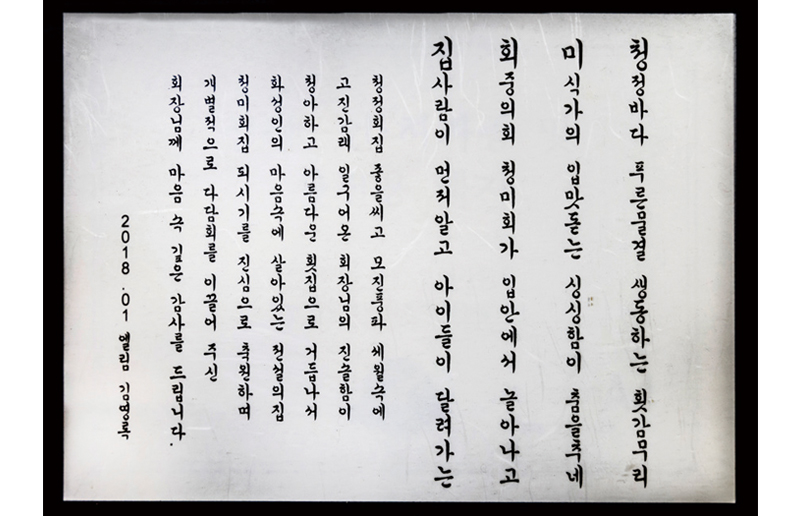

청미횟집 김세환(71) 대표의 말이다. 1989년경에 문을 연 청미횟집(간판은 ‘청미횟집’이지만, 포털에 간판 이름대로 검색하면 동명의 다른 지역 가게가 나오므로 ‘청미회집’으로 검색해야 한다)은

김 대표 부부가 1991년에 인수한 노포로, 화성군 송산면 사강리에 있다.

“사강은 옛날에도 어패류가 몰리는 시장이 있었어요. 100년 넘은 역사입니다. 특히 굴이 명성을 얻었지요.”

인근이 남양인데, 큰 성씨인 남양 홍씨의 본향으로도 유명하고, 해산물로도 널리 알려진 곳이다. 그래서 음식을 매우 빨리 먹어버리는 모습을 비유한 “남양 원님 굴회 마시듯이 한다”는 속담이 나왔으리라.

당시 굴은 아주 자잘해서 그릇에 담아 마시던 식습관을 묘사한 듯하다. 지금도 경기도에서 나는 자연산 굴은 그런 방식으로 먹을 수 있다.

“제가 인천 사람인데 건어물, 운수업 등 여러 가지 사업을 하다가 잘 안 됐어요. 1990년경에 아내가 사강리에 와서 이 집에 취직을 했습니다. 그러다가 주인 할머니가 인수 제의를 했고,

권리금을 분할해서 드리는 걸로 하고 가게를 샀지요. 원래 요리사가 아니었으니 처음에 엄청나게 고생했습니다.”

생계를 책임져야 했으니 악착같이 일했다. 가게를 인수하고 처음 쉬어본 게 월드컵 무렵이다. 10년 넘게 명절에도 안 쉬었다.

“애들이 고생했지요. 우리 부부가 늘 새벽에 나가서 밤에 오니까. 알아서 잘 커줘서 고맙죠.”

시원하고 담백한 조개탕이 명물

그 아들이 어느 날 합류했다. 대학 교직원이던 태윤(47) 씨다. 가끔 바쁜 주말에 식당 일을 돕다가 아예 들어온 것.

“대물림할 생각은 없었고, 그저 한번 시켜보자 했죠. 10년 동안 안물려주다가 어느 날 보니 되겠더라고요. 바로 사업자를 바꿨죠.”

태윤 씨는 가게 일을 한 지 18년째다. 10년간은 직원으로, 8년 동안은 주인으로 청미횟집을 이끌었다. 회 뜨고, 어물 챙기고, 주방을 관장한다. 뒷짐 지는 사장이 아니라 직접 회칼 쥐고 있는 셰프다. 사장이 그러기도 쉽지 않은 일이다.

“고용한 실장님들(주방장)은 기술을 잘 가르쳐주지 않아요. 그 세계가 그래요. 어깨너머로 배워서 겨우 도마를 차지했습니다.”

원래 화성군은 어염으로 유명했다. 송산면에는 좋은 소금밭이 많았다. 소금이 비싸 동네에 돈이 잘 돌았다. 하지만 시화호가 들어서면서 소금 명산지의 힘을 잃었다. 신안군 쪽으로 내려갔다.

“이 동네가 포도가 잘되고 관광으로 성장했어요. 유명한 관광지가 된 제부도, 대부도로 들어가는 길목이라 오가는 사람들이 회 한 접시 먹으러 몰려오기 시작했죠. 1990년대에 커서 월드컵 뒤로 아주 성장했어요.

지금은 열 곳이 안 되는데, 한때 서른 곳 넘게 횟 집이 경쟁했습니다.”

청미횟집이 뜬 사건이 있었다. 한때 미식 비평가로 활동하던 소설가 백파 홍성유(洪性裕, 1928 ~ 2002) 선생이 이 가게를 방송에서 소개한 것.

“제부도 쪽에 취재하러 가셨다가 귀경하는 길에 저녁 식사를 하러 잠깐 이 마을에 들르셨어요. 저희 부부가 열심히 일하는 걸 보고 식사하러 오셨더라고요. 제가 뭘 알았겠어요. 홍성유 선생님이 덜컥

SBS 토요특집 <맛있는 집, 멋있는 집>에 맛집으로 소개(1994년 8월 6일 방영)를 하신 거예요. 몇 달간 가게에 손님이 줄을 서고 난리가 났죠.”

당시만 해도 방송의 위력이 대단했다. 게다가 김 대표 부부의 성실함이 한몫했다. 늘 신선한 해산물, 그것도 자연산을 고집했다.

“꽃게, 박하지(민꽃게), 2m나 되는 자연산 농어, 빨래판만 한 자연산 광어와 팔뚝 굵기의 우럭, 봄가을로 주꾸미와 낙지, 게다가 갯벌에 조개가 엄청났어요. 상합, 백합, 바지락, 맛(조개)이 아주 지천이었지요.”

청미횟집에서는 한 상 차림으로 파는데, 활어회에 여러 가지가 딸려 나온다. 먼저 조개탕이 끓는다. 명물이다. 시원하고 담박하다.

“이제는 조개량이 많이 줄었어요. 갯벌이 줄었으니. 당연한 얘기지만, 정말 안타깝지요.”

수라간 궁녀의 손맛이 손자에게로

조개탕은 이 집의 명물이다. 특히 따로 돈을 치러야 하지만, 맛조개탕은 정말 강력 추천한다. 맛은 한때 흔한 조개였는데, 이걸로 시원한 탕을 끓여 이 가게의 명성이 높아졌다. 맛은 문자 그대로 맛이 좋다.

핵산이 엄청나서 마치 MSG 농축액을 먹는 기분이다. 제철에 많이 사서 까두었다가 급랭하면 추석 이후까지도 먹을 수 있다. 겨울이 되면 다 팔리고 없다.

이 집 맛조개탕은 양념이 희한하다. 흔히 보는 다진 양념을 많이 넣어 맵고, 조미료 많이 들어간 맛이 아니다. 은근하고 국물 맛이 묵직하다. 어디서도 맛보지 못한 느낌이다. 이유가 있었다.

“어머니가 인천 화평동에서 폭격을 맞아 제가 생후 3일 되었을 때 돌아가셨어요. 할머니(김덕자)가 저를 안고 젖동냥하여 키우셨답니다. 음식 솜씨가 아주 좋으셨는데, 제가 횟집 열고 나니 음식 기술을 가르쳐주셨어요.”

김 대표의 할머니는 개성 출신인데, 조선 말 궁녀였다. 수라간에서 음식을 담당했다고 한다. 그 솜씨가 청미횟집에 전해 내려온다.

“아내(이선희, 68)가 시할머니에게 배운 거죠. 가게 초창기에 자주 나와 도와주시곤 하셨어요. 장수하셨습니다. 할머니는 매운탕을 하실 때 된장을 쓰세요. 바지락을 아주 농축하고요. 우리 집 탕 맛의 기초입니다.”

감자와 호박이 들어가 국물 맛에 무게를 더한다. 별미다. 이 탕을 먹으러 오는 오랜 단골이 많다. 그럴 만하다.

한국의 노포 식당은 업종이 한정되어 있다. 설렁탕, 곰탕, 추어탕 등 탕반이 제일 많다. 여기에 냉면집이 있고 중국집 역사가 길다. 하지만 횟집은 아주 드물다. 회를 지금처럼 독립된 형식의 점포로 운영한 것이

그리 오래된 일이 아니란 뜻이다. 회가 신선한 산지의 일반 식당에서 제철에 안주로 팔거나, 일식집에서 취급했다. 1988년 서울 올림픽 이후 여가 문화, 활어차 보급, 양식 어종 확대, 산지로 회를 즐기러 여행 가는

미식 문화가 형성되면서 횟집이라는 고유 장르가 생겼다. 그래서 청미횟집의 30년 넘은 세월은 우리 음식사에서 중요한 위치를 차지한다. 그것은 우리 생활사의 역사가 되었다. 그런 걸 기록하는 것이 또 우리의 의무가 아닐까.

푸근하고 넉넉한, 오래된 ‘한국형’ 횟집에서 먹은 좋은 회와 탕, 오래 기억에 남을 것 같다.

박찬일

누군가는 ‘글 쓰는 셰프’라고 하지만 본인은 ‘주방장’이라는 말을 가장 아낀다.

오래된 식당을 찾아다니며 주인장들의 생생한 증언과 장사 철학을 글로 쓰며 사회·문화적으로 노포의 가치를 알리는 데 일조했다.

저서로는 <백년식당>, <노포의 장사법> 등이 있고 <수요 미식회> 등 주요 방송에 출연해왔다.